Índice:

Hay finales que se graban a fuego en la memoria colectiva, y el de Terminator 2: El juicio final es uno de ellos.

No importa cuántas veces la veas, esa última secuencia, con su mezcla de acción, melancolía y redención, logra estremecer incluso al espectador más impasible.

Hablar de cómo termina esta película no es solo describir un desenlace; es recorrer el corazón palpitante de una historia sobre libre albedrío, sacrificio y humanidad.

Porque, aunque tenga explosiones y acero líquido, Terminator 2 es mucho más que una cinta de ciencia ficción.

Es un drama existencial camuflado bajo una piel metálica.

El enfrentamiento final: humanidad contra máquina

La película nos lleva al clímax con una intensidad creciente que parece no dar respiro.

Sarah Connor, John y el T-800 llegan a la acería donde se decidirá el destino del mundo.

Allí los espera el T-1000, esa criatura casi indestructible hecha de metal líquido que encarna la frialdad absoluta de la inteligencia sin empatía.

El enfrentamiento entre ambos terminators es una danza brutal de fuerza y estrategia, un choque entre el acero viejo y la tecnología perfecta.

El T-800, pese a ser el modelo obsoleto, demuestra algo que su rival jamás comprenderá: la determinación nacida del afecto.

Cada golpe, cada caída, cada centímetro ganado o perdido simboliza la eterna lucha entre el cálculo y el sentimiento.

Mientras el T-1000 busca eliminar su objetivo con precisión clínica, el T-800 pelea por algo más grande: la supervivencia del alma humana.

El sacrificio del enemigo

En medio del caos, el T-800 logra herir gravemente al T-1000, arrojándolo a una caldera de metal fundido.

El villano, que tantas veces había regenerado su cuerpo ante la mirada impotente de sus enemigos, se derrite lentamente, descomponiéndose en una secuencia visualmente hipnótica y perturbadora.

Ver cómo esa masa brillante de metal adopta rostros y formas antes de desaparecer es casi poético: una inteligencia sin emociones regresando al vacío del que nació.

Por fin, el enemigo ha sido destruido.

Pero la victoria tiene un precio.

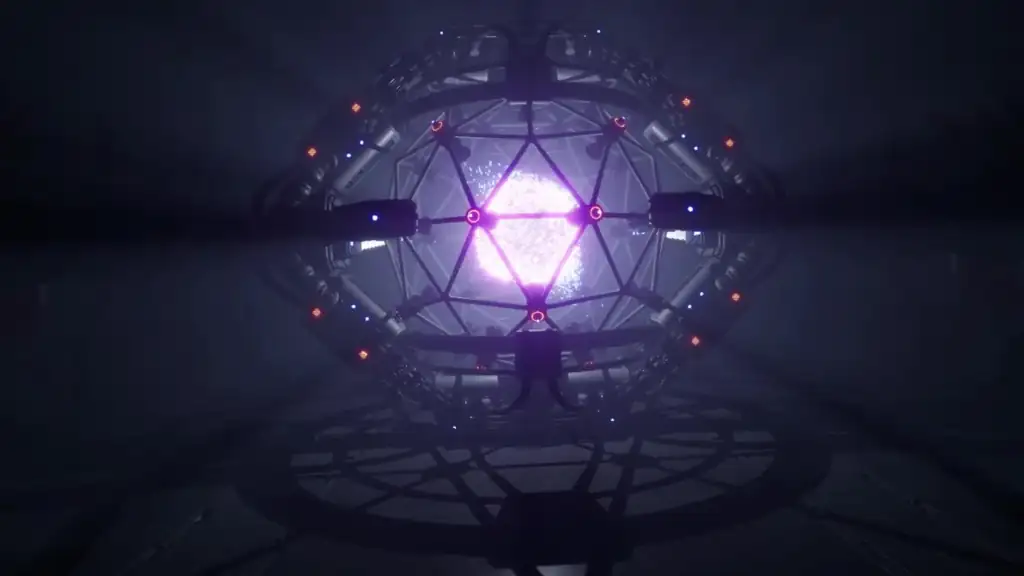

Sarah y John descubren que aún queda un chip, una pieza del futuro que no puede seguir existiendo si quieren evitar que Skynet nazca.

Ese chip está en la cabeza del propio T-800.

La redención del exterminador

Aquí es donde el tono de la película cambia por completo.

El rugido de la acción se apaga y lo sustituye un silencio cargado de significado.

El T-800, ese ser que fue creado para asesinar, comprende que su misión final no es matar, sino morir.

Le explica a John que, mientras su procesador siga existiendo, la posibilidad de que el apocalipsis ocurra también lo hará.

Y en un gesto que trasciende cualquier programación, decide sacrificarse voluntariamente.

La cámara nos muestra a Sarah intentando contener las lágrimas, incapaz de creer que esa máquina —que antes simbolizaba el terror— ahora se haya convertido en su aliado más puro.

John, en cambio, se aferra desesperadamente a su brazo, negándose a aceptar lo inevitable.

El T-800 lo abraza con ternura, y en ese instante, la humanidad se revela en el metal.

El descenso al fuego

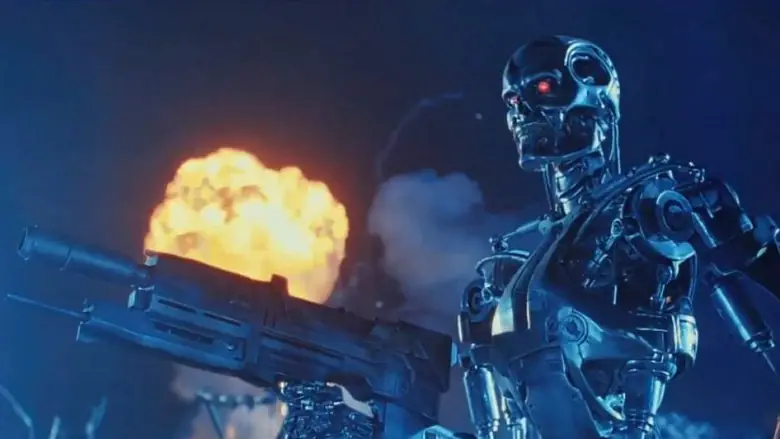

Con una serenidad casi religiosa, el T-800 desciende lentamente en el pozo de acero fundido.

El resplandor anaranjado ilumina su figura mientras su cuerpo comienza a derretirse, pero su mirada —firme y tranquila— se mantiene fija en John.

Esa última escena, con el pulgar levantado emergiendo del metal ardiente, se ha convertido en uno de los símbolos cinematográficos más poderosos de todos los tiempos.

No hay palabras, solo el sonido del metal hundiéndose y el eco de una lección que trasciende cualquier género: incluso una máquina puede aprender a sentir.

Cuando el fuego consume al T-800, no muere solo una máquina.

Muere un símbolo de violencia redimida.

Muere la representación de un futuro que quizás nunca llegue a concretarse.

Un final abierto, pero esperanzador

Tras el sacrificio, la cámara se eleva sobre la carretera nocturna mientras Sarah Connor reflexiona en voz en off.

Habla del futuro, de la incertidumbre, de la posibilidad de un mañana diferente.

“Si una máquina puede aprender el valor de la vida humana, tal vez nosotros también podamos”, dice, y esa frase resuena como un manifiesto de esperanza.

No hay una promesa clara de salvación, pero sí la semilla de la posibilidad.

El destino, que parecía inmutable, se ha vuelto maleable.

La humanidad ha ganado, aunque no sepamos por cuánto tiempo.

Ese final abierto es precisamente lo que lo hace tan poderoso.

No necesitamos ver lo que sigue; basta con sentir que algo ha cambiado.

El significado oculto detrás del sacrificio

El desenlace de Terminator 2 no es solo un cierre narrativo, sino una alegoría sobre la redención y la autodestrucción necesaria.

El T-800 representa la tecnología usada con propósito, la capacidad de corregir los errores de quienes la crearon.

Su acto final es una purificación simbólica, una forma de limpiar el pecado original de la ciencia desenfrenada.

Mientras el T-1000 encarna el progreso sin ética, el T-800 representa la evolución consciente.

No basta con ser eficiente; hay que comprender el valor de la vida.

Esa es la enseñanza que deja su sacrificio.

No es casualidad que la película acabe con fuego.

El fuego es destrucción, pero también renacimiento.

El acero se forja en el calor, igual que la humanidad se templa en la adversidad.

El final nos recuerda que el futuro no está escrito, que cada decisión cuenta y que incluso los más fríos pueden aprender a amar.

La evolución del mito

El final de Terminator 2 elevó la saga a una categoría casi mítica.

Ya no se trataba solo de una historia de robots, sino de una fábula moderna sobre el destino y la elección.

El T-800 se convirtió en un héroe trágico, una figura que mezcla lo mecánico con lo divino, lo programado con lo emocional.

Y esa dualidad es precisamente lo que hace que su final siga emocionando tres décadas después.

La despedida no necesita palabras grandilocuentes; basta con la imagen del pulgar, ese gesto que resume todo lo que aprendió sobre el afecto humano.

Una máquina que comenzó su existencia matando termina salvando.

Ese contraste es tan poético que trasciende el género.

La herencia emocional

Muchos espectadores recuerdan Terminator 2 por sus efectos visuales revolucionarios, pero su verdadero legado reside en el impacto emocional de su final.

Es una historia sobre madres e hijos, sobre el miedo al futuro, sobre la posibilidad de redención.

Sarah Connor pasa de víctima a protectora.

John aprende que la fuerza no está en las armas, sino en la empatía.

Y el T-800, paradójicamente, es quien más evoluciona de todos.

Su mirada final —esa mezcla de comprensión y serenidad— es el punto culminante de una película que habla, en última instancia, sobre lo que significa ser humano.

Un cierre que trasciende el tiempo

Al terminar Terminator 2, el espectador queda suspendido en una especie de melancolía luminosa.

No hay final feliz al uso, pero tampoco una tragedia sin redención.

Es un cierre perfecto porque combina el peso del sacrificio con la ligereza de la esperanza.

Cada vez que el T-800 desaparece en el fuego, recordamos que el futuro no está sellado, que aún hay espacio para cambiar.

Esa es la magia de este final: logra que un relato de máquinas nos devuelva la fe en la humanidad.

Y cuando los créditos aparecen sobre la carretera oscura, sentimos que ese camino, aunque incierto, sigue abierto para todos nosotros.

Porque, al final, Terminator 2 no termina con la destrucción del futuro, sino con el renacimiento del presente.

Y eso, lector, es quizás la mayor lección que puede dejarnos el cine.